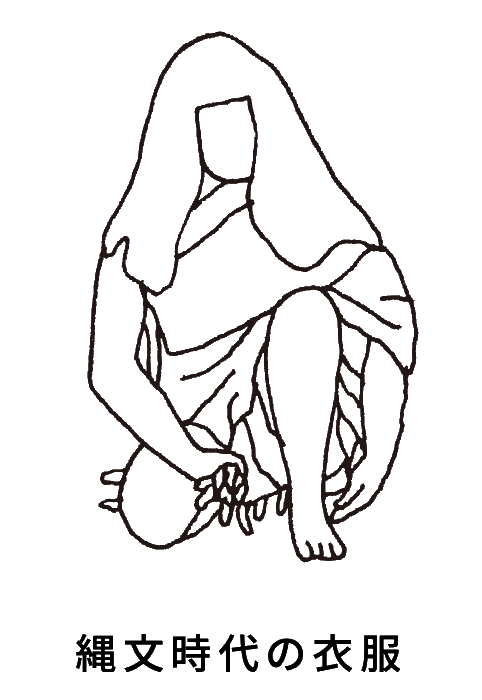

先史時代の衣生活はほとんど明らかにされていません 史料が非常に乏しいためですが、一部の遺跡から出土した土偶 や編物の布裂などによってその一端をしのぶことができます。 土偶の衣服に見える紋様は、鹿の夏毛を表しているようで、狩 猟で得た獣皮を加工して身につけていたと思われます。また植 物性繊維を素材に、きわめて簡単な裁縫をして、かぶりシャツ 状の上衣と、パンツ式の腰ミノ式の下衣をつくり着ていたと考え られます。縄文晩期には織物ができ、骨針もあったので毛皮よ り織物による衣生活を営んでいたと思われます。

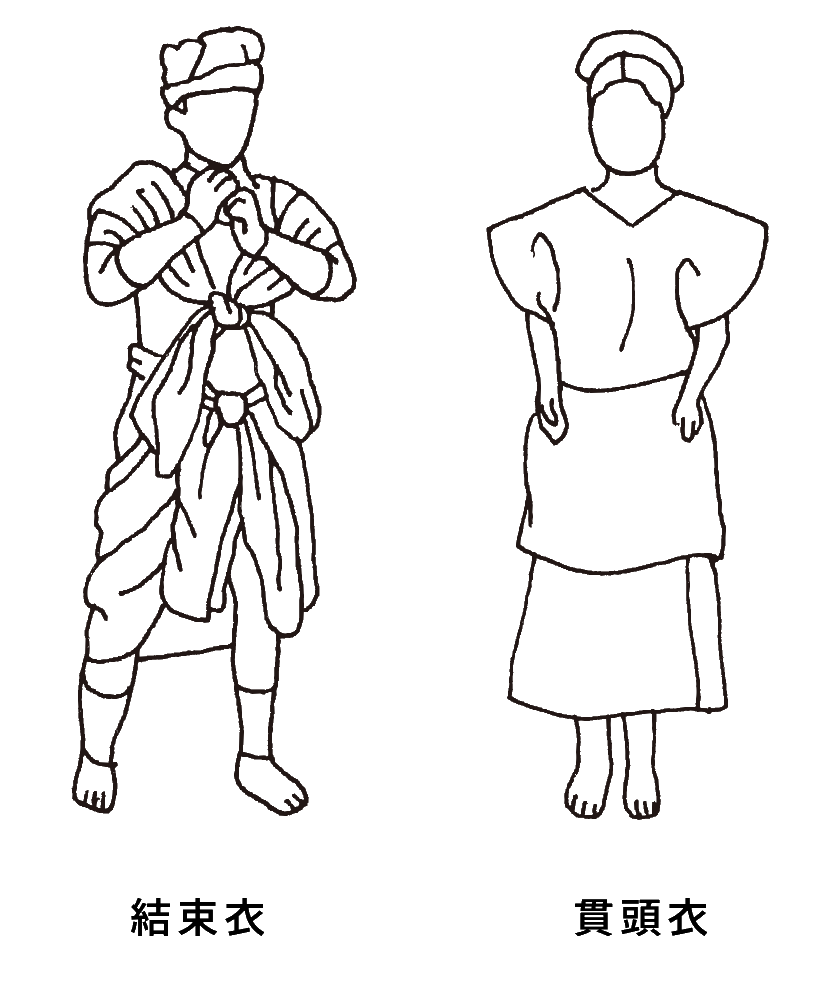

中国の魏書巻三十東夷伝(魏志倭人伝)に当時の倭人(日本人) の姿が書かれている。男子は横幅の結束衣姿、女子が貫頭衣姿 とあります。この貫頭衣は女子の専用ではなく、袈裟襷文銅鐸 (けさだすきもんどうたく)の人物の図から男子も着用していた と考えられます。巻衣、袈裟衣、貫頭衣がこの時代の衣服で、 これらの形式は温帯型の原始衣として世界の広範囲に分布して いました。

男子は衣袴(きぬばかま)、女子は衣裳(きぬも)の上下二部式。 それらは論語に見える左衽(ひだりまえ)の着装であることや、 六世紀の北魏の石刻画像の中の馬丁の姿と埴輪・土偶の男子の 姿が同じであることから、北方アジアの人々、すなわり、胡人の 服が朝鮮半島を経て輸入されたといわれる「胡風上下服」です。 古事記や日本書紀によりこの時代の服装についてよく知ることが できます。

衣袴は、長袖の洋風¥のような上衣とズボンのような下衣から 成る男装です。この上衣は左衽(ひだりまえ)に着用され、丸衿 (盤領・あげくび)と垂衿(垂領・たれくび)の二種類がありま した。上前と下前が交わるあたりの衿元と帯位置よりすこし高い ところの二箇所に赤の小紐があり、それを両鉤(蝶)結びにして います。また、下衣の袴はゆったりとしていて、足結いの日もが 膝下のところで両鉤結びにされています。

「衣裳」は男装と同じような上衣とロングスカートのような下衣 からなる女装です。裳は巻きスカート形式で、紐付きのところで 浅く襞がとられていたようです。帯は縦か横の縞模様がある倭 文布(しずり)の帯で、身体の正面で結ばれていました。 他に淤須此(おすい)と呼ばれる主として女子が着用したと思わ れる外套のようなものや、長いショールのような比礼(ひれ)が ありました。

貫頭衣は衣は鎌や衣裳形式とともに日本の復職しにおける最初 の形であると同時に、日本のきものの祖形であったと考えられま す。

この時代の服装は、中国風と韓国風が混和していたと思われる。 推古天皇の十一年、随の服礼をとりいれ、冠位十二階が制定さ れました。十三年には、皇太子諸王、諸臣に命じて褶(ひらみ・ 腰衣)を着けさせたとありますが、その姿を前記の天寿国繍帳 の男子像に見ることができます。

白鳳時代(天武・持統朝)の服装は奈良時代と同様であるとさ れていましたが、昭和四十七年の早春、高松塚古墳の発見によ り、再検討されtました。その結果それまで説えられていた中国 (唐)服の模倣ではなく、朝鮮半島の服装をもとにしてつくられ た日本服と考えられるようになりました。

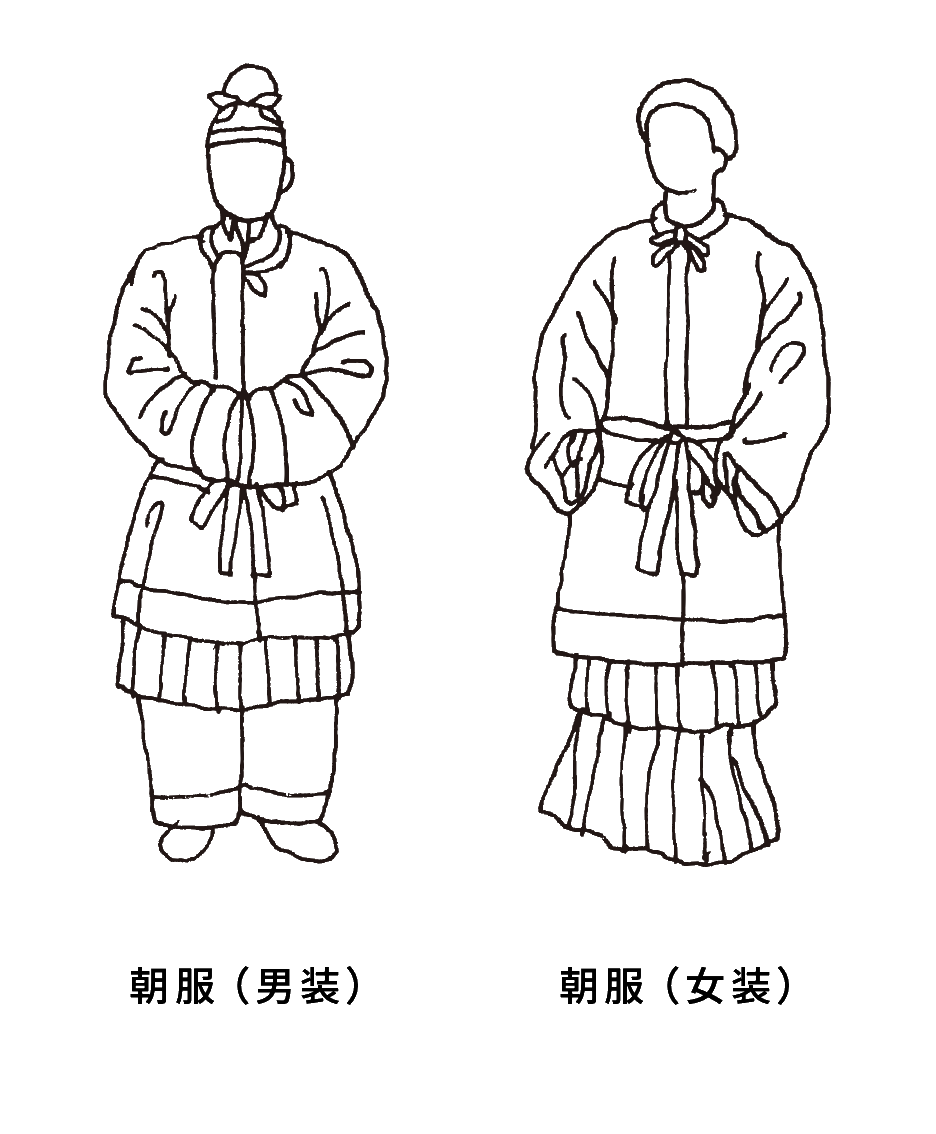

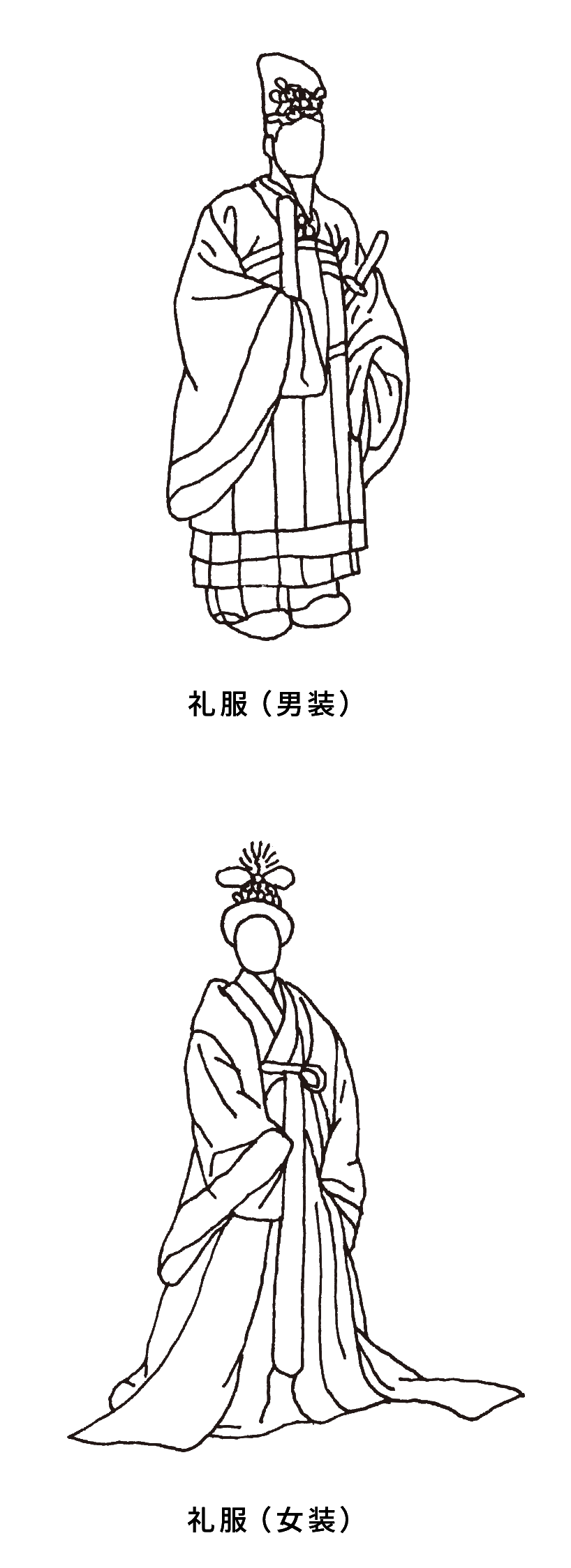

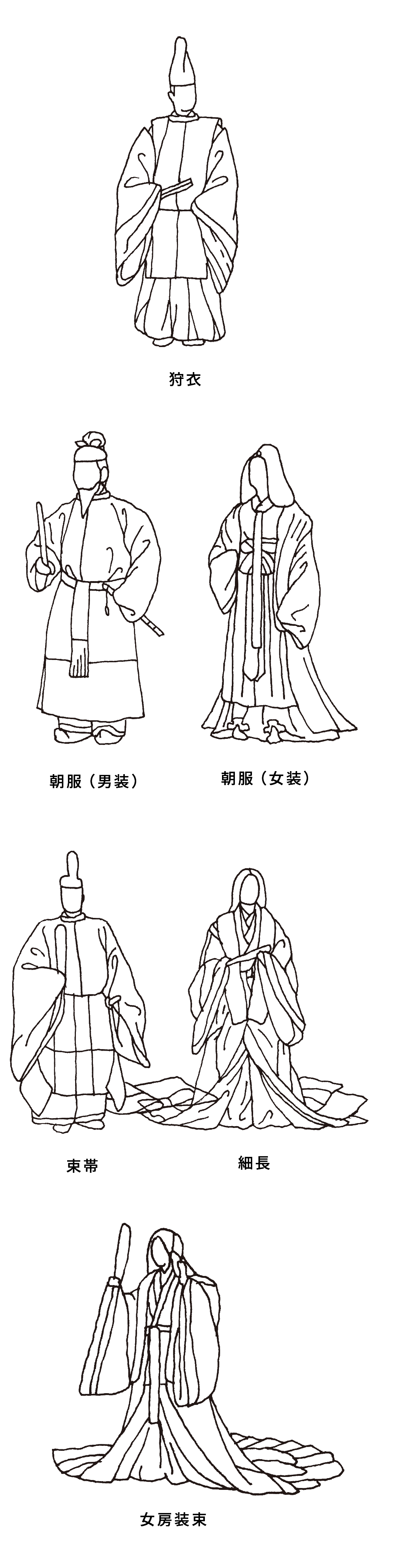

服飾史上この時代を唐風上下服時代といいます。 唐の文化・制度を受け入れ、奈良時代がはじまります。元正天 皇の養老二年、大宝律令を修定した養老律礼が制定され、現存 することから、この時代の服装が明らかにされています。 衣服令によりますと、公服として礼服、朝服、制服の三種が定 められ、官位による服色が規定されています。礼服は、五位以 上の官吏が測位、大嘗、元日節会(がんにちのせちえ)などに 着用した大礼服。朝服は、有位の官吏が公務に携わる時の平常 出仕用の参朝服。制服は、無位の官吏と民衆が宮廷の儀式に奉 仕する時に着用する公務服で男子の礼服と朝服には、文官と武 官の二種ありました。礼服はこののち少し変化しますが、江戸 末期の孝明天皇まで即位の儀式に用いられました。

制度とともに絹織物も多量に輸入され m その一部が正倉院御物 裂として現存し、その色彩や文様が現代のきものにも影響して います 。

この時代の服装は、男子は聖徳太子像、女子は吉祥天女像に見 られるような唐風模倣の上下服でした。しかし、庶民の服装は 唐文化の影響を受けることなく、垂領の筒袖を左衽にして着続 けていたようです。このことが後に脱中国(唐)をして、和様を 創製する大きな力となります。養老三年、右衽令(うじんれい) が発せられ、庶民にいたるまですべての人に右衽(みぎまえ)に するよう命じています 。

都が平城京より平安京に遷されますが、唐風模倣はますます進み、嵯峨・仁明天皇の頃が極点であったといわれています。平安初期の服装は、奈良朝のものと同様であったと考えられてい ます。

女子の朝服には、衣服令にない「背子(からぎぬ)」を着用した 礼が見られますが、この背子は次の平安時代に国風化され、俗にいう「十二単」の重要な衣服として用いられます。

宇多天皇の寛平六年、菅原道真の献言による遣唐使の廃止は、 服飾の上でも中国(唐)の模倣を脱し、国風化への大きな転機 となりました。唐風上下服が湿気の多い日本の気候に合わないことや、日本式の板敷の住居にふさわしくないことから、服装 は日本化をはじめます。男装は唐服の祖形がわからなくなるほ ど変化しますが。原型は中国(唐)の服装でした。女装では背 子などから変化したものもありますが、別に純日本風が創製さ れます。すなわち、「袿(うちぎ)」の誕生です。この袿を中心 にして女装は構成され、大別して三種類ありました。

一: 女房装束姿、二: 小袿姿(中礼服)、三: 袿袴姿(常服)が それです。

女房装束には、厳儀の装束(大礼服)であった物具(もののぐ) 姿と、朝服にあたる直衣姿(一般に十二単)の二種類ありました。また、この他に年若い人の私的な晴れの装いである「細長」や 童女の正装である「汗衫(かざみ)」があります。

男装には前代の朝服が変化した「束帯(そくたい)」をはじめ、「布袴(ほうこ)」「衣冠(いかん)」「直衣(のうし)」「狩衣(かりぎぬ)」「水干(すいかん)」「褐衣(かちえ)」などがあります。これらは 大袖服と呼ばれ、平安時代の服装の中心となりますが、この時 代を服飾史上「袍袿(ほうけい)時代」とも呼びます。

この袍や袿はほとんど形を変えることなく、現在も皇室におけ る儀礼服として用い続けられているので、世界で最も長い歴史 を持つ衣服といえます。

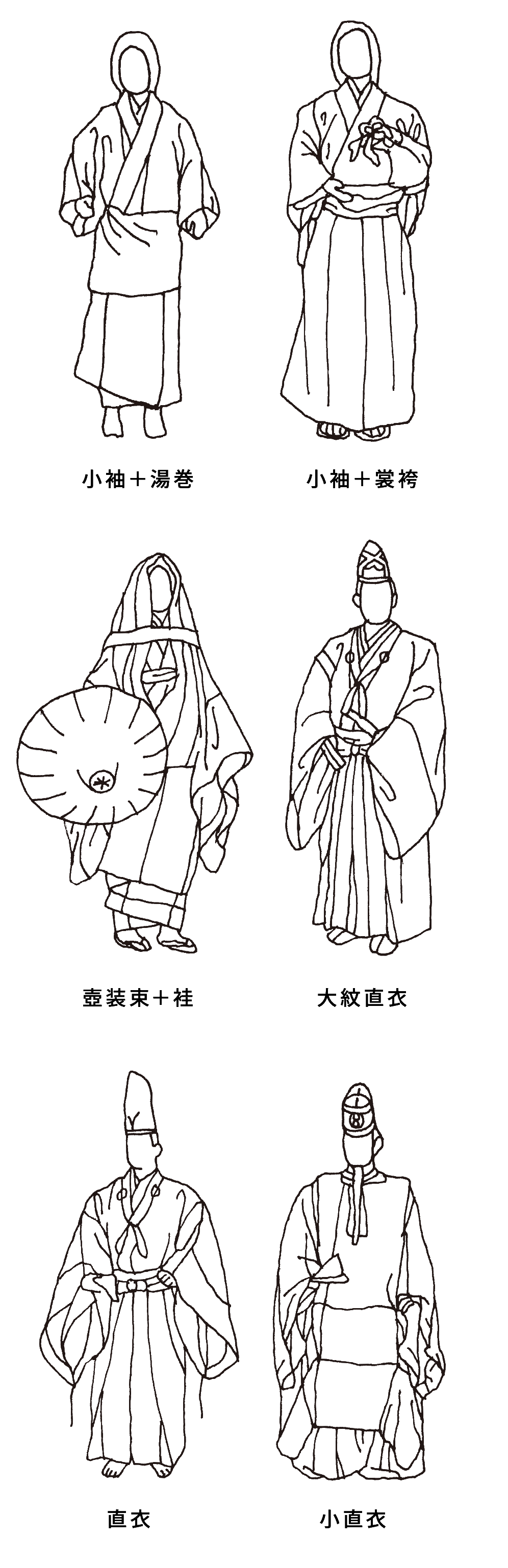

この時代ん庶民の女性の服装は日本のきものにとって、重大な 位置を占めていたと考えられます。男性たちのように直垂(ひた ひれ)や水干(すいかん)を小袖の上に着けることなく、表着と して小袖だけを用いたのが庶民の女性ですので、「表着の小袖」 のはじまりがここにあったといえるからです。

質実剛健を誇りとする坂東武者が主役になったこの時代の服装 は、その風潮を反映して、簡素化され活動的なものに変化しま した。公家復職も経済的な逼迫もあって、直衣が五枚に制限さ れ、五つ衣になるなど、全体的に省略の傾向が強くなります。 唐衣や表着までが略されたといわれています。

袴を省き、小袖に袿を重ねたり、袿を略し、小袖と袴の姿が見 られるようになり、した下着であった小袖は表出します。まず、 白無地から赤などの色無地へ、後には模様小袖へと、下着の小 袖の表着化がはじまります。

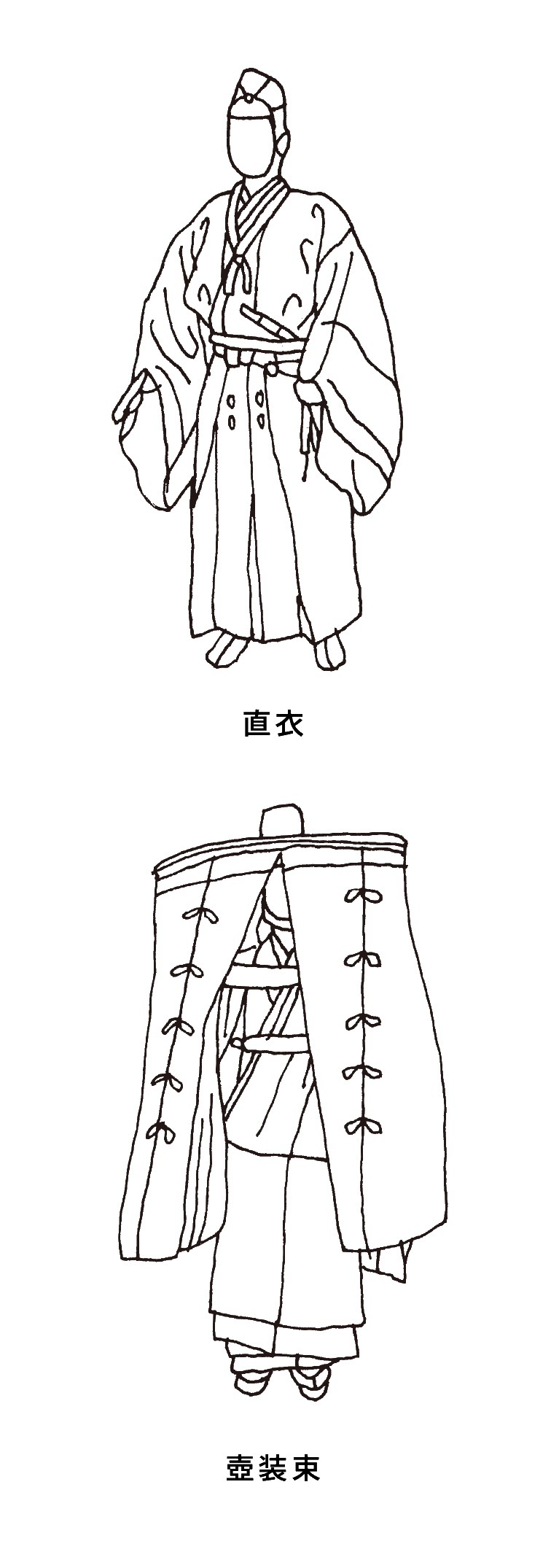

武家復職では、直垂(ひたひれ)と水干が中心となります。この 衣服は上衣とした衣が同じ生地でつくられるか、上下を一対とし て構成される上下服の構成をしていますが、着装も上衣を下衣 の内に着込み、衣服の形状と同じように活動的なものでした。 平安時代より上流婦人が外出の時にした「壺装束」と呼ばれる 姿があります。丈長く この時代に新しく誕生した衣服には、直衣の変形で狩衣と合わ された「小直衣」(狩衣直衣)があります。

一: 女房装束姿、二: 小袿姿(中礼服)、三: 袿袴姿(常服)が それです。

武家服飾が主流だったため、室町時代は鎌倉時代の服装を継承 した時代ですが、京都で公家と武家が生活をともにするように なり、貴族的な武家服飾がつくられます。

直垂も本来は質素で実用的なものでしたが、片身替のデザイン が考案されるなど、美化され、礼装として用いられるようになり ました。また、直垂の礼装化は袴を裾を長く引き、長袴となり ます。そして定紋をつける習慣が生まれ、大紋直垂(大紋)と呼 ばれる新形式をつくりだしています。

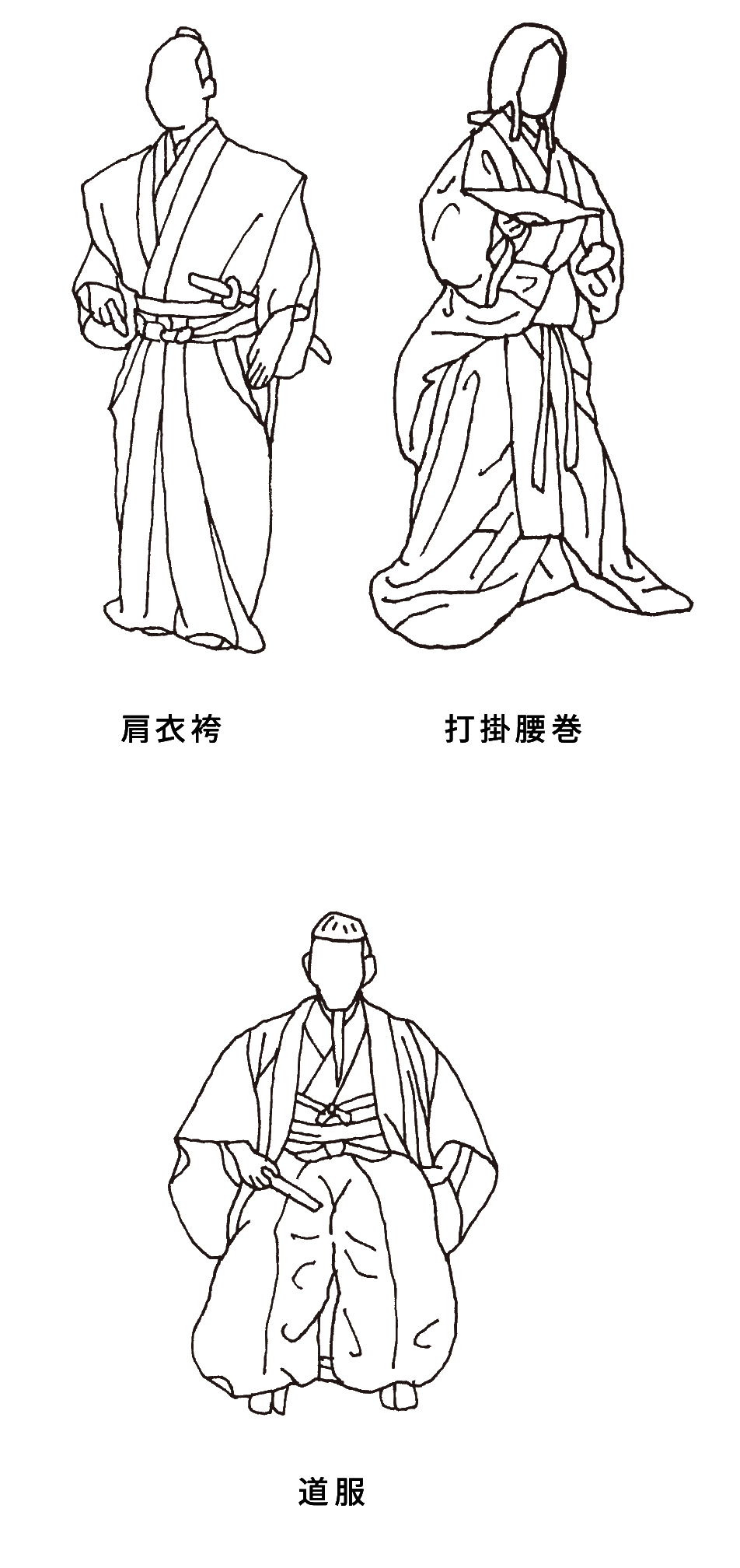

「道服」「十徳」も、この時代に武士が新しくつくりだした大袖(広 袖)の衣服です。

女装では、次第に袿が姿を消し、表着の小袖が中心となります。 その小袖は着るだけではなく、公武家の夫人が外出する時に、 頭の上から被り、「衣被(かづき)」となりました。つまり、戦国 時代の頃から小袖中心時代となります。公家の装束は衰退の一 途をたどり、式典の折には損料を出して、束帯や直衣を借りて 着用するとか、蚊帳を来て人に会った者がいたと伝えられていま す。女装も例外でなく、白小袖と緋袴だけで晴れの装束となり、 唐衣裳装束(十二単)はこの時代に中断されてしまいます。

武家服飾においても、素襖の袖を切りとり「肩衣袴」を生み出 すなど、省略化が見られます。武家の女装では、全く袴は用い られず、小袖だけとなります。そして、晴れ着として小袖をもう 一枚打掛けて着るようになり、「打掛」が生まれています。夏は 「腰巻」にしていました。小袖を肩脱ぎにして腰に巻いて着ける ものでした。打掛は現代も花嫁衣裳として使用されていますが、 腰巻は江戸時代の終わりまで夏の正装として用いられていました。

室町時代は、初期を除き、公家服飾にとっては暗黒の時代であっ たようです。

武家服飾が主流だったため、室町時代は鎌倉時代の服装を継承 した時代ですが、京都で公家と武家が生活をともにするように なり、貴族的な武家服飾がつくられます。

衰退の極に達していた公家服飾が活発に復興されます。男装の 束帯や直衣などは古様の装束と大きな変化をせずに復活されま すが、女装の唐衣裳装束(十二単)は、古様の裳にはない「懸帯」 が大腰の左右につけられ、両肩の上を通り、胸の前で両鉤に結 びとめられるという変化を見せて再興されます。

「武家服飾では、肩衣袴(裃・かみしも)が形式化しはじめ、羽 織の着用が見られます。羽織は、道服が変化して胴服となり、 さらに転じて羽織が生まれたという説と、南蛮風のマンテルの 形状をヒントに具足はおりが考案され、そこから変化して一つは 陣羽織になり、一つが常服の羽織となったという説があります。 この時代は日本古来の文化の中に、宋・元・明の文化を吸収し、 さらに西洋の文化を加え、その中から新しい日本の服飾を生み 出した時代でした。

武家の女装は、打掛と腰巻が定着しました。庶民も公武家を中 心とした社会に参加できるようになり、服飾の面でも職種によっ てその姿を異にしています。たとえば、帯が華麗になります。 綸子などの地に縫箔をほどこしたものや錦などの織物をくけ帯に して用いています。また、名護屋帯と呼ばれる組紐の帯がつく られます。丸組みの八つ打、十六本組の唐打といわれうものの 両端に房をつけたもので、遊女に愛用されました。

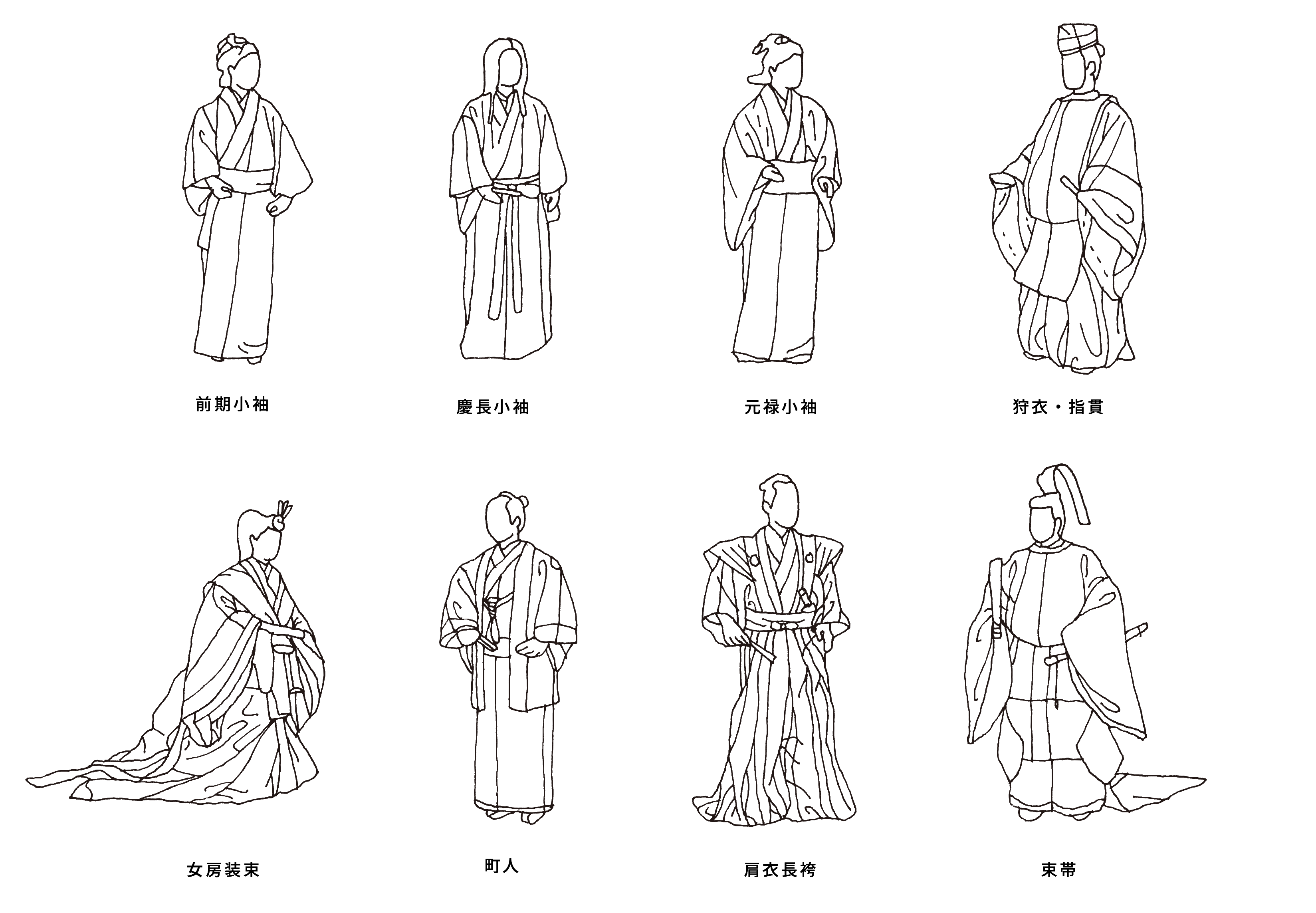

江戸初期、明暦の大火の頃までの復職は桃山文化の風潮が強く残っているものでした。小袖をはじめ、 裃までが摺箔や縫箔で彩られ、豪華そのものでした。ところが、民歴の大火とその五年後におこった京都 の大火は、それらを灰にしてしまい、ここに慶長小袖は終焉をつげ、新しく寛文小袖の誕生を見ることに なります。

従来の「地無し」と呼ばれたほど全体にあった細かい文様の小袖から、余白をつくり、右肩と袖に大柄を 配して余情のある小袖となりました。寛文こそでの特徴が素地となり、町人の富と文化の向上という力を 得て、次の元禄こそでが生み出されます。

武家の男装は、束帯、直垂、大紋、狩衣、素襖などの礼装の他に長裃・半裃・継裃の三種類があり、半 裃は町人も礼装に用いています。

公家の女装に、武家の打掛にあたる「掻取(かいどり)」が家庭の礼服として加わります。さらに、女子の 帯は小袖を着装する時の用具としての役目から離れ、独立し一つの服飾品としてその結び方がいろいろと 考案されます。

江戸時代は他の時代のように一部の階級にかたよって服飾文化が盛んになるのではなく、公家の服飾、 武家の服飾、町家の服飾や芸能の服飾から宗教の服飾にいたるまで、日本の服飾全体が開花した時代で した。

服飾全体は、いつも時代の流れとともに社会の変化に則して消長をくり返していますが、小袖(きもの) だけは二千年前の貫頭衣を祖形として、綿々と育まれ、受け継がれています。現代のきものは自然の進展 に則して創造された民族衣裳なのです。